我不想得癌症,怎麼吃才健康

前言

近年來由於癌症的罹患率和死亡率節節上升,而癌症的治療過程中,患者又承受身、心方面極大的煎熬,因此在飲食方面如何避免癌症上身,減少與致癌物接觸的機會,便成為一般人亟欲瞭解的重要健康課題。而在日常生活的保健方面,是否需借助昂貴的補藥來防癌呢?我們的建議是:大部分的防癌營養成分,本就普遍存在各類食物中,因此均衡攝取各類的營養素,並保持良好的生活習慣及規律的運動,是維持健康的不二法門。至於癌症的診斷及治療方法,近年來也不斷的改進,使癌症的治癒率大大的提升,因此一旦罹患癌症時,切勿迷信偏方,應以正規的醫療為主,並遵從醫師、營養師、護理師等專業人員的建議,以避免延誤病情而造成遺憾!

預防癌症的飲食原則

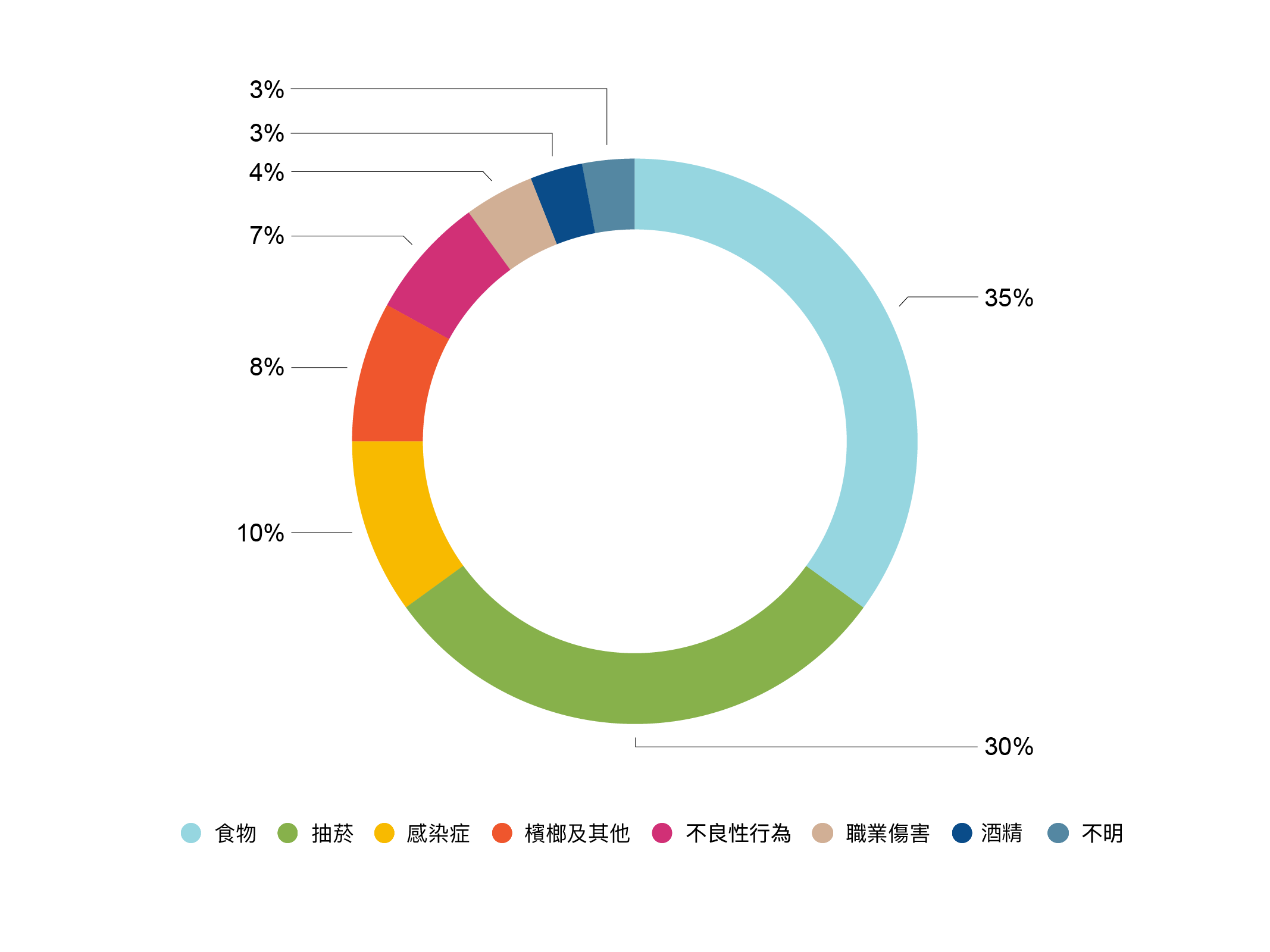

台灣地區歷年主要死亡原因癌症,自民國七十一年起已連續三十六年高居國人死因首位;依照衛生福利部公告之國人107年十大死因依序為(1)惡性腫瘤(癌症)(2)心臟疾病(3)肺炎。就年齡觀察上,癌症多集中於55歲以上族群,107年占8成5;65歲以上癌症死亡人數較106年上升2.3%;0-64歲則較106年上升0.4%。據調查80%-90%癌症的發生與環境因素有關,其中飲食因素約佔35%。因此著手改變飲食與生活方式,是如何預防癌症的重要研究方向。

預防癌症飲食的原則,可由以下幾個方向著手

1避免因營養素不平衡而引起病變。

2避免飲食中致癌因子。

3攝取足夠可預防癌病的營養素。

避免因營養素攝取不平衡而引起病變

營養素攝取過多或不足,可能影響癌細胞的形成。暴飲暴食或是大魚大肉的飲食型態,因攝取過量的高脂肪食物,再加上蔬菜水果攝取量不足,可能會造成維生素C、A及β胡蘿蔔素缺乏的現象,此種飲食型態與大腸癌、食道癌、胃癌的發生有關。

與癌症相關的飲食因素

| 飲食因素 | 有關的癌病 |

|---|---|

| 攝取過少的蔬菜和水果 缺乏維生素E,維生素C及胡蘿蔔素 |

胰臟癌、大腸直腸癌、肺癌、胃癌、食道癌、口腔癌、肝癌、子宮頸癌 |

| 高脂肪食物與肥胖 | 前列腺癌、乳癌、子宮內膜癌、皮膚癌、卵巢癌、膽囊癌 |

| 攝取過多醃漬食物(如鹹魚肉) | 鼻咽癌、食道癌、胃癌 |

| 煙燻食物 | 胃癌、上皮細胞癌 |

| 發霉的花生和玉米(黃麴毒素) | 肝癌 |

避免飲食中致癌及促癌因子

飲食中可能存在的致癌因子:

- 肉類(紅肉)和高飽和脂肪食物,食用過多易促進大腸癌的生長,此類物質稱為促癌因子。

- 食物烹調或加工的過程中,因煙燻或加熱溫度過高,都曾發現致癌原,如炭烤的肉品中的多環芳香族碳氫化合物;在中國南部鹹魚及醃製蔬菜攝取大量的地區,發現鼻咽癌及食道癌發生率很高;而在「日本癌症預防法」當中也有指出,食鹽攝取過量,「幾乎確定」會提高胃癌的發生率;另外,世界癌症研究基金會在2016年時指出,鹽漬物「有可能提高」胃癌發生率。除此之外,另有研究調查指出,在攝取多量醃製魚肉類的高危險人口中,罹患癌症者,其蔬菜及維生素C攝取量偏低。

- 高溫油炸比燒烤更容易產生致癌原(但以微波爐處理的食物未發現致癌原)。高溫油炸(120度以上)烹調食物,會讓食物中的營養素(如碳水化合物、脂質、蛋白質)結構改變,會產生危害人體的「丙烯醯胺」,此物質為致癌物質。另外,由美國的一項動物性研究中也發現,煎炸油會因促進結腸炎的細胞因子增加,而增加結腸炎的發生或惡化,也會增強腫瘤的生長、加重腸道洩漏等問題,並使細菌或有毒細菌傳播到血液中。而微波爐是藉由讓食物中的水分子產生快速振盪及互相磨擦,而產生熱;因在很短的時間內,讓食物全部都熱騰起來,且沒有改變食物裡面任何一種元素,只讓水分子暫時互相摩擦產生熱量,所以,用微波爐處理的食物才未發現致癌物質。

- 咖啡:被歸在2B 級可能為人類致癌原(Possibly carcinogenic to humans)的種類中,2B 等級表示在動物實驗中有觀察到癌症的風險,但在流行病學研究證據不足。許多國外的研究發現咖啡炒焙過程中所產生的丙烯醯胺,就是導致咖啡可能致癌的原因。

- 食品添加物:如硝酸鹽和亞硝酸鹽。在自然界中,硝酸鹽是植物的必需營養素,在商業中,硝酸鹽大部分用於無機肥料;硝酸鹽及亞硝酸鹽也會用於食物保存(如火腿、香腸、熱狗),以避免肉毒桿菌中毒。當維生素C攝取量偏低又食用過量亞硝酸鹽時易生成致癌物亞硝胺。國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer, IARC)指出,亞硝酸鹽和某些類型的胺類或醯胺類共存於胃部的酸性環境,會產生一些致癌N-亞硝基化合物;在特定條件下,IARC確定攝入硝酸鹽和亞硝酸鹽對人類可能致癌(2A等級)。

- 放置太久或重複加熱的蔬菜、水果:天然的蔬菜和肉類本身多少都含有硝酸鹽,隨著儲存時間越久及溫度越高,其含量越多。硝酸鹽在細菌作用下轉為亞硝酸鹽,而亞硝酸鹽和胃內作用後便形成具致癌的亞硝胺。

- 攝取含糖食物:法國有針對攝取含糖食物與罹癌關係的研究,研究發現,每天增加100毫升的含糖飲料,會增加18%罹患癌症的風險,其中最常見的癌症就是乳癌,會增加22%的風險,尤其是更年期前的女性比更年期後的女性增加的風險更多。此項研究雖仍無法確定含糖飲料跟癌症的因果關係,但仍需注意的,是糖份會導致肥胖,而肥胖就是一種致癌因子,因此仍建議少攝取含糖食物。

攝取足夠可預防癌病的營養素

預防癌病的營養素

| 營養素 | 主要的食物來源 |

|---|---|

| 維生素C | 蔬菜(如芥藍菜、花椰菜、綠豆芽等)。 水果(如釋迦、奇異果、聖女番茄等)。 |

| 維生素A及β胡蘿蔔素 | 油菜、地瓜葉、金針、枸杞、木瓜、胡蘿蔔等。 |

| 維生素E | 小麥胚芽油、蔬菜油、大豆油、蛋黃、牛奶等。 |

| 硒 | 海鮮類、蛋黃、肉類、雞肉、糙米、牛奶及穀類。 |

| 鐵(鐵的缺乏與胃癌的發生有關) | 內臟、紅肉、葡萄乾。 |

| 纖維質 | 水果、蔬菜和全穀類。 |

| 可預防癌病的植物化學成分(phytochemicals): 蔬菜及水果內非營養成分的天然化合物,其預防癌症的功能已被廣泛的研究,例如類黃酮(如豆類、橘子、柳橙),胡蘿蔔素(如胡蘿蔔、青花菜、菠菜),酚類物質(如蕃茄、胡蘿蔔、穀類)等在防癌中扮演抗氧化劑的角色,目前的研究大多數著重於預防,鼓勵由食用來攝取,而非合成的錠劑。 | |

纖維素與癌症

根據2018年衛生福利部台灣地區主要死亡原因統計分析,結腸直腸癌仍位居癌症死亡原因中第三位,這與過去統計分析資料中,差異不大。流行病學的研究發現,大腸癌與低纖維、高油脂的飲食有關。仔細分析我們的生活型態已由鄉村生活進入步調緊湊的工商業社會;尤其是住在都市的人,飲食內容及習慣都有很大改變,外食和應酬機會增加,肉類吃多了,飽和脂肪攝取量也跟著增加。因為怕胖或是外食的關係,不吃米飯、蔬果吃得少又一定要去皮、加工製品佔了冰箱的大部份空間;另外,生活作習無法掌握(如因晚睡,而增加攝取宵夜的習慣等),這些情況就是我們現在的的生活寫照,癌症發生率居高不下,其來有因也。

由2013-2016年國民營養健康狀況變遷調查結果發現,國人於蔬菜類的攝取份數,除了45歲以上女性的攝取量接近或符合建議量(男性每日應攝取5-6份,女性每日應攝取4-5份)以外,其他族群的蔬菜攝取量均嚴重偏離建議量;男女性皆以13-18歲族群的偏離情形最為嚴重,男性其實際攝取量僅有1.7份(13-15歲)與1.9份(16-18歲);而女性則其蔬菜實際攝取量則僅有1.4份(13-15歲)與1.5份(16-18歲)。至於水果類攝取份數,在男性各年齡層均未達建議攝取量(1-18歲2-5份,19歲以上2-3.5份),於1-18歲族群其每日實際水果攝取份數為0.6-0.8份,19 歲以上每日水果實際攝取份數為1-1.6份;女性於1-18歲族群同樣觀察到其每日水果攝取份數0.6-0.9份,遠低於建議攝取量2-3.5份;19 歲以上則除了 45-64歲每日水果攝取份數達2份符合建議攝取量外,其餘年齡層19-44歲則僅攝取1.1份,65-74歲則攝取1.8份,75歲以上族群為1.1份,均低於每日2分建議攝取量。

纖維的攝取不止和大腸癌有關,在美國有一篇研究,是將10篇以前曾發表過的研究再加以分析,發現吃富含纖維的食物者,可以減少17%肺癌的發生。從這10篇的研究中可以發現,富含纖維的食物,是對腸道益菌生長有幫助,可增加身體免疫功能;另外也發現,腸道內的細菌可以減少肺部發炎的發生,也許是這樣的關係,所以可以減少肺癌的發生。

「纖維」是什麼呢?纖維素其實是總稱,簡單的說,即是指植物性食物中不被腸胃消化掉的部份,廣泛存在於水果類、五穀(全榖)類、蔬菜類、乾豆類等食物中,一般可分為水溶性及非水溶性纖維:

1水溶性纖維(Soluble Fibers):包含半纖維素(hemicellulose)、果膠(pectin)、植物膠(gums)、樹膠及粘質(mucilages)。

- 食物來源:蘋果、柑橘類水果、香蕉、草莓、花椰菜、高麗菜、胡蘿蔔、馬鈴薯、南瓜、燕麥、青豆、乾豆類等。

- 生理特性:在體內可以和膽酸結合,促進排出,進而降低血膽固醇和致癌物質;其黏稠性在腸胃道可延緩胃的排空速度,使不易飢餓而有助於穩定血糖。

2非水溶性纖維(Insoluble Fibers):包含纖維素(cellulose)、木質素(lignin)、植物表皮質(cutin)。

- 食物來源:麩質、全麥麵粉、穀類食物、根莖菜類等。

- 生理特性:可大量吸收水份軟化並增加糞便體積,促進大腸蠕動,減少腸道細菌及代謝過程中所產生的毒素或致癌物質與腸細胞接觸的時間,降低大腸癌發生之危險。

無論是從流行病學、臨床研究及動物實驗結果顯示,纖維素對維持身體健康是不可或缺的。但是過多的纖維素會引起腸胃不適症狀,例如脹氣、腹痛、腹瀉、便秘,或影響一些維生素、礦物質的吸收,因此應以均衡飲食為基礎,漸進式的增加纖維攝取量。每天吃5份蔬菜、4份水果及每天攝取1.5-4碗的全榖根莖類中至少1/3為全穀類。則可攝取足夠各類的纖維素及豐富的營養素。

脂肪與癌症的關係

由於物質生活富裕、加上速食店的林立,使我們有許多機會攝取油炸類食品,而中國人在節慶時的應景食品也常是高脂肪、高熱量,例如端午節吃粽子、中秋節吃月餅,若攝取過多很容易造成熱量過多而形成肥胖。

一天的飲食總熱量中,由脂肪提供的熱量最好不要超過百分之三十,脂肪攝取過多而導致肥胖,確實會增加罹患食道腺癌、大腸癌、腎臟癌、停經後女性乳癌、子宮內膜癌等多種癌症風險。當脂肪攝取增加時,體內幫助脂肪吸收的膽酸分泌量亦增加,然而膽酸經由結腸中細菌的代謝作用後,可能會產生癌症的促進作用,也可能因為對於腸管黏膜細胞的傷害,而引起致癌或促癌的物質。當脂肪攝食量過高而造成肥胖,女性荷爾蒙分泌會增加。適量的荷爾蒙能促使生殖器官的成長,如刺激乳腺,使乳房增大;但是,過多的女性荷爾蒙則可能使細胞產生異變而增加乳癌及子宮癌的危險性。

食物加工或調理時應避免油炸的方式,除了可防止油脂攝取過量外,亦可減少致癌物-多環芳香羥類的產生。油脂在製造、儲存或使用不當時會引起氧化作用,油脂氧化後易產生自由基,它會攻擊去氧核醣核酸(DNA)和核醣核酸(RNA),而改變遺傳密碼,失去製造蛋白質的能力,造成身體傷害,自由基必需有足夠的抗氧化劑(如維生素A、C、E即為抗氧化劑,富含於蔬果中),將它清除掉,以避免老化、癌症及其他慢性疾病的發生。

除此之外,美國國家衛生研究院也有發現,導致肥胖的主因,多數是來自「超級加工食品」。何謂超級加工食品?即是這類加工食品通常含有很多種成分,但這些成份都是在實驗室中製成,而這些食品設計方便、成本低簾、幾乎不需要製備,例如水果香味飲料,也許只使用水果香料加入水中再調甜度即完成。加工食品雖然帶來方便,但有其隱憂,是通常很容易快速的吃完並消化。由美國的研究中發現,同樣攝取食物中,在吃未加工食品這組食慾抑制荷爾蒙會增加,相反的吃超級加工食品時食慾抑制荷爾蒙會降低,且血液裡飢餓的荷爾蒙會增加,如此便會造成攝取食物的份量過多,因而引起肥胖。

油脂中又分為飽和脂肪酸與不飽和脂肪酸,例如牛油、奶油、椰子油、棕櫚油、豬油、雞油等富含飽和脂肪酸,成分中有1/3以上為飽和脂肪酸;而大多數植物油則以不飽和脂肪酸為主。不飽和脂肪酸中的亞麻油酸(n-6族)和次亞麻油酸(n-3族)為人體必需脂肪酸,葵花油、玉米油、沙拉油、紅花子油含亞麻油酸較為豐富(>50%),而EPA、DHA在深海魚中如鯖魚、鮭魚、鮪魚、鯊魚等含量最多,黃豆、芥花油(canola oil)中亦含有。不飽和脂肪酸若經由氫化作用會形成飽和狀態,形態也會由液體變成固體,如人造奶油,此時不但必需脂肪酸的量會減少,而且在氫化過程中所用的金屬觸媒劑,也可能對油脂造成污染而產生危害。

氫化過程中部分脂肪會被改變為「反式脂肪」,其與飲食中自然有的脂肪不同,研究發現反式脂肪會增加罹患冠狀動脈心臟病的機會,且會使低密度脂蛋白(LDL)上升,高密度脂蛋白(HDL)下降;另外因肝臟無法代謝,所以也是造成脂肪肝的原因之一。

現在有許多針對n-3族必需脂肪酸如EPA、DHA所做研究,發現此類脂肪酸能抑制腫瘤成長,可能機制為(1)改變前列腺素(PGE2)的代謝而降低癌細胞的產生,(2)改變細胞膜的組成,使癌細胞受免疫系統的破壞。我們需要強健的免疫系統來防禦身體中出現的癌細胞,油脂雖不宜攝取過量,但也

不可因噎廢食而不吃任何油脂,因為人體無法自行於體內製造「必需脂肪酸」,必須取自於食物,若攝取不足亦會產生缺乏症,免疫力也會下降,所以過與不及對人體皆有不良影響,對於脂肪與防癌的保健原則為:(1)避免肥胖,(2)減少油脂的攝取量,(3)多吃十字花科蔬菜及富含維生素A、C、E等的食物,(4)攝取含n-3族脂肪酸的魚類,例如秋刀魚、鮭魚、花鯖魚、鰻魚、白鯧魚等。

嗜好品篇:香菸、酒精、檳榔、咖啡、人工甜味料

香菸

從107年所公告的癌症死亡率中可發現,前三名依序為(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌,其順位與106年相同。由國健署公布的統計資料中發現,台灣從105年起,女性罹患肺癌正漸漸增加。肺癌與其他癌症不同的地方在於,組織型態複雜、早期發現不易、進展快速、治療效果不理想、存活率很低。肺癌的成因複雜,大致上跟幾個因素有關:(1) 是否接觸致癌物或暴露在致癌環境,如吸菸或二手菸、廚房油煙、空氣污染、放射線等輻射傷害;世界衛生組織(WHO)下的國際癌症研究機構曾發表聲明,空氣污染已被列入第1級致癌物,減少新增肺癌最有效的方法之一,就是減少空氣污染。(2)身體清除致癌前驅物質和致癌物的能力,若身體能將致癌前驅物質或致癌物清除掉,或者轉變、代謝成較無害的產物,就不容易導致基因受損,造成癌症。(3)基因是否容易受損,原本人體的細胞受到基因控管,會在適當情況下啟動增生,然後適時停止,但若基因受到損傷,會不斷的刺激壞細胞生長、不抑制壞細胞生長,使得細胞增長失控、脫序,變成癌症。(4)修復受損基因的能力,基因在細胞分裂的過程中如果出了問題,或基因受到傷害(例如香菸造成的基因損傷),若身體修復受損的基因能力較差,便比較容易罹癌。(5)免疫力,癌細胞雖生成,但如果身體的免疫系統夠健全,就能消滅它,不會進一步再發展下去。扣除空氣汙染問題,吸菸是造成肺癌罹患率大增的罪魁禍首,吸二手煙被認為是東方女性肺癌的原因之一。肺癌的罹患率和吸煙量、煙吸入的方式、煙齡皆有關係,每天吸菸的數量越多,吸煙年紀越早,得肺癌致死的危險愈大。女性抽煙人口的增加,更提升了女性肺癌的發生率。平均每抽一支煙約減少五分鐘的壽命。

香菸中含有7000多種化學物質,約70種致癌成分,除了尼古丁這個大家耳熟能詳的頭號戰犯外,也內含亞硝胺;經國際癌症研究機構(IARC)歸類為第一級致癌物質。

菸草內主要引致癌症的物質來自焦油,可能直接引發的癌症包括肺癌、口腔癌、咽頭癌、喉頭癌、膀胱癌、食道癌;間接會引發的癌症包含頸癌、血癌 (骨髓性白血病)、胃癌、肝癌、腎臟癌、胰臟癌、大腸癌、子宮頸癌等。

不少人知道吸菸會引起癌症,因此改抽電子菸,但抽電子菸就真的比較安全嗎?美國紐約大學的最新動物研究觀察到,電子菸煙霧會導致實驗鼠罹癌;研究人員將40隻實驗老鼠暴露在含尼古丁的電子煙霧,長達54週,劑量相當於成人吸食3至6年電子煙,結果9隻(22.5%)老鼠罹患肺癌,23隻(57.5%)老鼠出現膀胱癌前病變,證實電子菸煙霧會損壞動物肺部及膀胱的基因,抑制細胞修復功能,加速癌化。另有研究已證實電子煙會引發心臟病、哮喘、過敏、癲癇、肺部發炎等等疾病,且同樣存有二手及三手菸的健康危害。而在美國南加州大學發表於《國際分子科學雜誌》上的研究報告,電子煙吸食者的口腔組織變化是和吸菸者相同的,可能進一步癌化;從前述眾多研究可說明,吸食電子菸並沒有減少癌化的可能,因此,仍建議抽菸者戒菸較為實在。

另外,抽煙和喝酒目前被認為是引起頭頸部癌症最主要因素。煙草雖非口腔癌的起始因素,但對口腔癌具有促進的影響,尤其是吸煙與嚼檳榔,更容易罹患口腔癌。主要是香菸也含甲醛,也是IARC歸類為第一級的致癌物質,除了長期皮膚接觸會造成皮膚炎等過敏性疾病外,也可能引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮膚和消化道的癌症。吸煙罹患喉癌的危險性是不吸煙的6-16倍,抽雪茄和煙草是不抽者的2-4倍。流行病學的研究發現約90﹪的下咽癌病患有抽煙或喝酒的習慣,同時有這兩種習慣者,癌症發生率越高。

流行病學的研究發現:55﹪的膀胱癌與54﹪的食道癌與吸煙有關。此外,吸煙、喝酒較容易促進胃癌的發生,且長期大量抽煙也確認是導致胰臟癌的重要危險因子。 孕婦抽煙可能造成小孩體重不足,智能較差,並易得血癌。最新的研究顯示孕婦抽煙可將一種強有力的致癌物傳給胎兒。

吸「二手煙」比吸「一手煙」的傷害性大。因為吸「二手煙」者沒有濾嘴及煙斗的隔離,危害程度較高。吸「二手煙」及「三手煙」者都會致癌。所謂「三手煙」是指懷孕的婦女吸了丈夫的「二手煙」後,會使胎兒受到傷害。

香菸中到底有多少致癌的因素?

- 香菸的燃燒物有七千多種化學物質,其中有一些證實為致癌物質。這些致癌物質,會侵入人體直接破壞脫氧核糖核酸(DNA)的結構;如果被損害的DNA沒能及時修復,便會將有病的基因轉交給子代細胞,成為潛在性的癌細胞;當受到其它因素的作用後,癌細胞就發生大量增殖而形成癌腫。

- 煙焦油內含多環芳烴、亞硝胺、酚等化學物質,也被證實為致癌物質。其中多環碳氫化物就含有許多致癌物,又以Tobacco specific nitrosamines(TSNA)及Benzo[a]pyrene是最顯著的肺癌致病原因。

- 菸草中含有較多的放射性元素,其中危害較大的是一種叫做釙210的放射性物質,這種物質在吸菸時會揮發,隨著煙霧流入人體內積聚,不斷地放射肉眼看不見的α射線,損傷機體組織細胞。

- 吸菸會導致NK細胞活性降低,吸菸越嚴重,其活性就越低。NK淋巴細胞是人體免疫系統中的一種天然殺傷細胞,它可直接抑制和殺滅癌細胞。

酒精

成大醫院曾發表相關的研究,分析811位頭頸癌病患,其中21.8%的頭頸癌,55.7%的口咽癌,與 89.1%的下咽癌都與喝酒有關,並與喝酒的劑量有很大相關;烈酒比啤酒和葡萄酒有更強的相關性。基因分析顯示當病患有ADH1B和ALDH2的病變會提升頭頸癌之風險;另有發現,一旦戒酒之後,至少要等到十年以上才會顯現罹患減低頭頸癌風險的效果。酒精的致癌物主要是由酒精代謝所產生的,包括二步驟,第一為乙醇(即酒精)經由乙醇去氫酶(ADH)代謝成乙醛(為一級致癌物),再來由乙醛去氫酶代謝為乙酸鹽(無毒)後排泄。乙醛去氫酶主要是由基因ALDH2產生,因為基因變異,導致有些人缺乏乙醛去氫酶或功能降低。在我國約有一半的人口具有此基因變異;飲酒後,如乙醛在體內停留的時間比較久,導致罹癌風險便增加。

在流行病學的研究提出酒精是一種致癌物質,尤其易引起口腔癌、咽喉癌、喉癌和食道癌。喝酒對直接暴露在酒精裡的這些器官傷害很大,喝酒又抽煙的人,危險性更高。

很多的文獻報告喝酒會引發癌症,尤其是酗酒;在紐西蘭的研究報告顯示,酗酒會與七種癌症有關,包含口咽癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、女性乳癌。飲酒引發癌症最相關的是劑量,如果每天喝10公克會增加4到7倍罹患口咽癌、喉癌、食道癌的風險;每天喝50公克會增加肝癌、大腸癌、直腸癌、女性乳癌1.5倍的風險。一旦停止酗酒,罹患癌症的風險就會減少。所以飲酒並沒有所謂的安全值,只要飲酒就會增加罹患癌症的風險,尤其是懷孕婦女,因為酒精很容易跑進細胞內,轉化成損害細胞DNA的物質,成為致癌因子。

在歐美的研究顯示,烈酒與口腔癌有密切的關係,50﹪的口腔癌患者有酗酒習慣,酗酒者得口腔癌之機會為偶而喝酒者的15倍。酗酒又抽煙者比例更高。

長期酗酒為罹患肝癌的高危險因素,B型肝炎病患若有飲酒習慣,則發生癌症的機率更大。

國外研究發現:酒精的嗜飲與上消化道癌(咽、喉、牙齦、口腔及食道癌症)結腸癌、直腸癌、乳癌及甲狀腺癌的發生率均呈現有意義的關連性;胃癌及胰臟癌亦與之有關。

酒精中到底有多少致癌的因素?

- 酒精中的主要物質乙醇會損傷DNA。

- 乙醇在體內代謝生成的乙醛是致癌物,也會損傷DNA。

- 是一種刺激物,可能會破壞腸胃道黏膜,而使致癌原容易侵入上皮細胞。

- 酒精可能會影響雌激素的分解,增加血液中雌激素的量,更容易引發乳腺癌、卵巢癌和子宮癌。

- 酒精是一種良好溶劑,能使某些致癌物質溶解其中,並加速其吸收及運轉。

- 飲酒會降低身體吸收維生素A、C、D、E、葉酸和類胡蘿蔔素的能力,而這些物質都是身體內的抗氧化物質。

- 飲酒會導致體重增加,目前有許多證據都顯示,肥胖與多種癌症發生有關。

檳榔

在107年衛生福利部公告的十大癌症死亡率中發現,口腔癌排名第5名。據最新癌症統計,近十年來,台灣每年罹患口腔癌的人數已增加2倍。而嚼食檳榔與口腔癌之間已被證實有明確的相關性。由調查中發現,罹患口腔癌的機率倍數與不抽菸、不喝酒、不嚼檳榔者相比(設為1倍),嚼檳榔者為28倍、抽菸為18倍、喝酒為10倍;嚼檳榔且抽菸為89倍、嚼檳榔且喝酒為54倍、抽菸和喝酒為22倍;三者皆有者則為驚人的123倍。由上述數據中可看出,檳榔實為罹患口腔癌禍害之首!

根據衛生署國民健康局在93-98年篩檢資料分析顯示,癌前病變與口腔癌的診出率隨著年齡增加而增加,在30歲以上的癌前病變診出率為30歲以下的3倍;口腔癌的診出率更是到30歲以上才大幅增加,約為30歲以下的40倍;另有發現,口腔黏膜檢查可降低4成口腔癌死亡率,因此建議有嚼檳榔者,除了戒除檳榔外,定期接受口腔檢查也很重要。

世界衛生組織(WHO)在2003年已將檳榔列為第一級致癌物,證實不含任何添加物的檳榔子也會致癌。已有充分證據顯示嚼食檳榔容易引發口腔內膜纖維化,並增加口腔癌、咽喉癌及食道癌的發生率。

嚼食檳榔會導致口腔黏膜白斑、紅斑、疣狀增生、口腔黏膜下纖維化(口腔硬化症)及口腔癌等,而口腔癌若非早期治療,其治療效果不佳。除口腔癌之外,嚼食檳榔對以抽菸為主要致病因子之食道癌及喉癌也有加成作用;近來國內調查更指出咀嚼檳榔為咽癌最主要獨立危險因子。此外,咀嚼檳榔於肝癌、子宮頸癌與大腸癌亦是危險因子。嚼檳榔除了與致癌相關外,亦與口腔黏膜下纖維化 (oral submucous fibrosis) 之生成、癌前病變白斑症、牙齒磨耗、牙關緊閉及牙周病有關;另外還與一些全身性的疾病,如不孕症、胎兒早產及新生兒健康有關。近年更有研究報告顯示,嚼檳榔與代謝症候群 (metabolic syndrome)與糖尿病有關。長期咀嚼檳榔更會造成中樞神經的傷害與一些神經病變,甚至有戒斷症候群的現象。因此嚼食檳榔不僅會誘發口腔癌及其他癌症的不良習慣,亦為造成全身性疾病的重要因子。因此,如何改變台灣的檳榔文化,避免造成嚴重的健康危害,是公共衛生的重要工作。

咖啡

雖有些研究認為,咖啡可能是一致癌危險因子,但多項研究報告針對大量喝咖啡可能致胰臟癌、乳癌,甚至是膀胱癌等皆未能得到證實其有相關性。以目前國外的研究發現,咖啡炒焙過程中所產生的丙烯醯胺,就是導致咖啡可能致癌的原因,尤其是即溶咖啡。

在2018年8月的一份聲明中,美國FDA表示,目前的科學研究表明,飲用咖啡不會導致顯著的癌症風險。不管咖啡致不致癌,喝咖啡對健康的影響各有優劣,攝取過量的咖啡仍會對身體造成諸多不良影響,必須視自己的健康狀況適量飲用。

人工甜味料

- 糖精(saccharin) :以前曾有動物實驗顯示,大量的糖精會致老鼠罹患膀胱癌,但後來有研究發現,人類目前所使用之劑量不致會增加致癌機率,且許多流行病學研究結果亦顯示,使用糖精並不會增加膀胱癌罹患率。

- 甜精(Cyclamate):曾因其代謝物會致癌而被禁用。後來美國食品藥物管理局(FDA)又公佈其不具致癌性,故核准使用。

- 斯巴甜(Aspartame):動物實驗中未發現有致癌性,臨床研究顯示無不良影響。因其甜度為蔗糖的200倍,用量可以減少很多,因此可不計算熱量。肥胖者及糖尿病患者可利用它為甜味料。苯酮尿症者(PKU)則不宜食用。

由於人工甜味料的致癌性仍爭議不休,孕婦及幼兒則應避免攝取添加糖精及甜精食品為宜。

癌症治療的飲食原則

1目的

- 預防體重減輕。

- 修補因治療所產生的損傷,促進新組織的建造。

- 增加患者對各種治療的接受能力,以及對感染的抵抗力。

- 減輕治療引起的副作用及預防因營養不良引起的併發症。

- 使病患感覺舒暢、體力較充沛。

2一般原則

- 注意飲食的均衡,以維持體重,增強抵抗力。

- 在治療期間,依個人對治療反應程度的不同,隨時做飲食上的調整,以免造成營養不良。

- 不可聽信偏方造成飲食不當,引起營養不良。

- 因攝取不足,造成體重嚴重減輕時,應積極採用營養品補充,或管灌食、靜脈營養補充等方式加強營養攝取。

- 遵照醫師或營養師指示,補充適量的維生素或礦物質。

- 定期回醫院做追蹤檢查,如有病痛或營養問題,應立即請教醫師或營養師。

治療期間進食問題處理

癌細胞繁殖快速,代謝率高,加以癌病的治療過程常須合併多種治療方式,如手術治療、化學或放射線治療,方能克盡全功。為使其他健康細胞能得到足夠的營養,以維持正常生理功能,因此營養素的攝取更形重要。另外,由於積極治療,會使身體本身新陳代謝加快,使身體對於營養素的需求增加,因此,治療期間的營養攝取就比平時需求更大,故要如何增加食物及營養的攝取,也變成是刻不容緩的課題了。但治療過程中易引起攝食困難,消化機能障礙等副作用,導致攝食量減少,營養的吸收能力受損,進而影響病患營養狀況。由於有這些副作用的發生率及嚴重程度,依個人所接受的藥物不同而有差別,且副作用的發生不表示病情惡化,其嚴重程度也不與治療結果有關。雖然不適症狀不一定會發生在每個病患身上,卻常造成許多困擾,以下將六種常見的進食問題及處理方式依序說明。

食慾不振、體重減輕

1原因

- 外科手術切除腫瘤及鄰近組織。

- 惡性腫瘤的生長。

- 化學藥物治療引起的副作用。

- 腫瘤破壞過程中,毒素之作用。

- 放射線破壞味蕾。

- 心理因素。

2處理建議

- 少量多餐,盡量選擇體積小熱量高的食物,可請教營養師,利用高蛋白、高熱量飲食、點心、飲料或營養補充品。

- 經常變化烹調方式,使菜式色、香、味俱全。

- 用餐前適度運動,如散步,或飲用少許開胃的微酸飲料,如果汁、酸梅湯等。

- 避免接觸油煙,以免影響食慾。

- 依醫師、營養師建議補充適量的維生素與礦物質,如綜合維生素或B群。

- 製造愉悅的進餐環境,鼓勵患者與家人一同進食,幫助病患保持心情愉快,以增進食慾。

- 不要在感覺疲勞時強迫進食,請先休息,等體力恢復後再進食。

- 正餐盡量以固體食物為主,點心則補充流質食物。

- 儘可能在餐間及睡前補充一些點心。

- 盛裝菜餚時,盡量以小盤(碗)盛裝給患者食用,使患者容易食用完,增加患者自信心。

噁心、嘔吐

1原因

- 因化學藥物或放射線治療而引起。

2處理建議

- 接受治療前,請與醫師討論給予適當的止吐劑,預防或減輕嘔吐。

- 接受治療前兩小時內避免進食,以防止嘔吐。

- 避免太甜、或太油膩的食物。

- 餐前30-60分鐘小口飲用清淡、清涼的飲料,並選擇酸味、鹹味較強的食物,可減輕不適。

- 不要同時攝取冷、熱食物。

- 少量多餐,減少空腹時間。

- 在起床前後及運動前吃較乾的食物,如餅乾或吐司,可抑制噁心。運動後勿立即進食。

- 注意水分與電解質的平衡。

- 若是嚴重噁心嘔吐無法進食,請就醫治療,給予靜脈營養,幫助改善症狀,並維持營養狀況。

- 噁心嘔吐時,不要吃喜歡的食物,避免不適情緒移轉到食物上,而減少食物的選擇性。

- 吃完東西後,採坐姿休息,不要立刻平躺下來。

- 避免選擇氣味重、易脹氣的食物(如洋蔥、韭菜等)或是味道濃的食物(如焗烤)

味覺改變

1原因

- 惡性腫瘤的生長。

- 化學藥物或放射線治療所引起的。

2處理建議:

- 通常癌病患者的味蕾,對苦味的敏感度增加,但對甜、酸味的敏感度 卻降低。因此要避免苦味強的食物,如:苦瓜、芥菜等,可多採用糖醋 的烹調方式,或利用蔬果天然的甜、酸味,如:鳳梨、檸檬、蕃茄等。

- 利用天然辛香料來增添菜式的風味,如:香菇、蔥、薑、蒜、洋蔥、韭菜、香菜等。

- 利用甜酒、果汁的浸泡,或混入其他食物,如:紅酒燒肉、白酒燴海鮮、橙汁雞柳等,來增加肉類供應上的變化。

- 試用各種調味料,經常變換烹調方式,以促進食慾。

- 選擇自己喜歡的食物與烹調方式。

- 飯前先以冷水、茶、或稀鹽水漱口,或咀嚼口香糖,可減少口腔內不良氣味的存在,增加味蕾的敏感度。

- 有研究發現,患者對於紅肉會覺得較有苦味,因此可多選用白肉或植物性蛋白等來做為主要蛋白質來源,如:魚類、雞肉、豆腐與蛋。

- 溫度較高會使苦為提升,因此建議吃冷涼或接近室溫的食物,咀嚼起來的味道較佳。

口乾

1原因

- 頭頸部放射線治療後最常見的副作用之一,也是時間持續最久的症狀,可能持續數年至數十年。

- 味蕾及唾液腺被破壞,唾液分泌變少、變黏稠、變酸,因此感覺到口乾。

- 治療引起黏膜發炎,使喉部有燒灼感。

2處理建議

- 常漱口,可滋潤口腔,清除殘渣以減少食物在口腔內發酵,並能減少細菌滋生,以免侵蝕牙齒和牙齦。

- 小口進食,不論正餐或點心,都以小口食物並配合湯汁或飲料(如有熱量的濃湯或牛奶、奶昔、優酪奶、果汁等),將食物潤濕成小團食糜以利吞嚥。或直接食用滑潤的果凍、布丁、蒸蛋、豆花、麥片等食品。

- 蒸氣潤喉。夏天使用冷氣機往往會加重口乾的症狀,也可使用蒸氣來潤喉。

- 嚴重口乾時,可在餐前使用人工唾液。

- 檸檬、橘子等枸緣酸類水果或酸梅,有助於刺激唾液分泌。

- 可選用略帶黏稠的食物(如濃湯、羹等)較滑順易吞食。

口腔潰瘍

1原因

- 骨髓移植、放射或化學治療的病患,可能發生口腔及咽喉黏膜損傷。

- 因為黏膜和唾液腺的萎縮,使唾液減少,降低了殺菌和清潔之功能,故易感染發炎。

- 病毒感染或腫瘤本身引起。

2處理建議

- 勿食用刺激食物,如太酸、太鹹、太辣、太粗、太硬、太 冰、太燙、以及含咖啡因或含酒精的飲料。

- 可用軟質低酸度水果,如新鮮的木瓜、香蕉、哈蜜瓜等(罐頭的梨或桃)、嬰兒食品(肉泥、蔬菜泥、水果泥等)、煮軟的蔬菜、瓜類、魚肉。

- 嚴重疼痛時,可請醫師開立噴霧式止痛劑,進食前噴灑在口內。

- 當攝取量明顯減少而營養不良時,應暫時以管灌食,以達到每日需求量,則潰瘍的癒合速度也會因足夠營養的補充而加快。

- 不適症狀較緩和時,可選擇質地較軟、溫度較低的食物,如廣東粥、布丁、濃湯、豆花等。

吞嚥困難

1原因

- 頭頸部手術(如舌頭、臉頰、咽喉的切除)後引起。

- 頭頸部的放射治療引起顏面神經麻痺及纖維化,而使吞嚥不易。

2處理建議

- 依需要改變食物質地,給予流質(果汁、牛奶、營養品);糊狀食物(奶昔、濃湯、麥片、麵茶、麵線糊)或滑溜食物(布丁、蒸蛋、豆花、軟果凍) 等。

- 由於舌頭及臉頰肌肉的控制力差,常造成食物殘渣積滯留口腔,使細菌滋生而引起口臭和蛀牙,所以須常漱口以保持口腔衛生。

- 請教語言治療師給於吞嚥能力的訓練和指導。

- 必要時可適時的使用增稠劑,增加液體食物的黏稠度,以利吞食及預防嗆到。

- 如必要,暫時不要由口進食,改管灌食,以避免嗆咳引起肺炎。

便祕

1原因

- 腹部接受放射治療、止痛藥的使用、疾病造成的緊張壓力。

- 飲食中缺乏纖維質、水份等,使得大腸璧肌肉蠕動變慢,無法推動腸中內容物前進,而產生便祕。

2處理建議

- 足夠的水份(至少每天2000cc)、纖維素。纖維素之增加應漸進,避免對腸道過度刺激。

- 適量脂肪以潤滑腸道,刺激膽汁分泌,促進蠕動和軟化糞便。

- 梅子汁或黑棗汁具輕瀉效果,可改善症狀。

- 放鬆心情,每天靜坐馬桶20-30分鐘,養成排便習慣,必要時使用軟便劑。

- 適宜的活動,可促進腸道蠕動和血液循環,免除痔瘡、便秘。

- 家人及朋友的鼓勵,並參加社交活動來紓解壓力。

- 可攝取高纖維的食物,如全榖類(如糙米、十穀米等)、蔬菜、水果(如香蕉、木瓜、火龍果等)等。

體重增加

1原因

- 乳癌患者除一般治療外並輔以荷爾蒙治療,會導致體重上升。

- 乳癌好發於肥胖的婦女,若發病後仍維持高熱量的飲食型態,或因罹病而加強營養所引起。

2處理建議

- 避免吃油炸、油酥、油煎、甜食等高熱量的食物。

- 適量的攝取蛋白質和纖維素,以維持基本的營養和飽足感。

- 依醫囑補充綜合維生素和礦物質。

- 改變進食順序,進食時先吃蔬菜,蔬菜吃完再吃肉類,最後吃全穀雜糧類,這樣可以增加飽足感,以減少攝取過多食物。

- 早餐吃豐盛一點,晚餐少吃一點,早中晚餐的配比是50%、30%、20%;因早上身體有在活動,燃燒熱量跟消化食物的效率最高,越晚活動越少,且身體含各器官都需休息,新陳代謝會變慢。因此盡量在7點前就吃完晚餐,另外也建議晚餐除了吃少點,也吃清淡一點,讓消化道較好消化吸收,不會造成消化道的負擔。

- 經由美國加州大學的一項研究持續追蹤後發現,飲食中的脂肪減少到20%或更少,並且每天至少吃一份蔬菜水果和穀物,可以減少8%的乳癌罹患及死亡風險,雖無研究上之顯著差異,但進一步分析發現,降低脂肪攝取是有長期的益處,對於罹患乳癌患者將來發生任何原因的死亡風險可以降低15%,乳癌特異性原因死亡也可以降低21%。因此,建議乳癌患者,應盡量減少油脂攝取量。

癌病本身或因治療,會產生不同程度的副作用,因而影響食物的攝取、消化及吸收,若不加以改善,往往體重會持續下降,最後威脅到生命。

營養師不僅可針對各種症狀給予飲食等相關建議,協助症狀的減輕。更重要的是能瞭解病患的整個療程及預期可能產生的副作用,先給予飲食指導幫助病患儲備較好的體力,以抵禦副作用所造成的傷害。

結論

最後我們歸納出七項飲食基本原則提醒大家注意,1.攝取均衡的營養;2.飲食勿過量,八分飽即可,尤其在用自助餐時,不要為了撈本而過食,傷害自己的身體;3.選擇易消化的食物;4.視用餐人數烹調適量的食物,以保食物的鮮度,並且避免因一再加熱而使營養素喪失;5.口味要清淡,一日食鹽攝取量最好在八公克以下,如果覺得味道不足,可以用其他天然的香料補充(如蔥、薑、蒜、八角等);6.飲食宜細嚼慢嚥,因咀嚼可刺激唾液分泌,唾液除了幫助消化外,他含有很多的防癌物質;7.用餐宜保持輕鬆的心情,好的餐桌氣氛可以幫助消化。

除了飲食方面要注意外,也要提醒大家,運動是非常重要的,目前長壽的人不是住在城巿每天大吃大喝的人,而是在鄉下每日勞動的人,另外軍人如果沒有因戰爭而犧牲的話,也是一個長壽的族群,因為這兩種人都是天天勞動,飲食又是粗茶淡飯,而這正是維持長壽的秘訣。因此我們建議最好每星期維持至少三次,每次至少三十分鐘的運動,可以增加血液循環,也有防癌作用。

另外提出防癌十二條原則給大家參考

| 條目 | 原則 |

|---|---|

| 1 | 攝取均衡的飲食。 |

| 2 | 廣泛攝取各類食物。 |

| 3 | 避免飲食過量、控制體重。 |

| 4 | 限制酒量。 |

| 5 | 禁煙,避免吸二手煙,戒嚼檳榔。 |

| 6 | 多攝取深綠、黃、紅色蔬菜。 |

| 7 | 避免太辣、太鹹、太燙的食物。 |

| 8 | 避免燒焦食物。 |

| 9 | 避免發霉食物。 |

| 10 | 避免日曬過久。 |

| 11 | 適度的運動。 |

| 12 | 要隨時保持身體清潔。 |

最後希望大家有正確的飲食觀念,進而養成健康的身體,才能達到防癌的目的。

營養素的食物來源

| 營養素分類 | 食物來源 | |

|---|---|---|

| 蛋白質 | 奶類、肉類、蛋類、魚類、黃豆類及黃豆製品、內臟類、全穀類等。 | |

| 脂肪 | 沙拉油、橄欖油、芥花油、花生油、麻油、豬油、牛油、奶 油、人造奶油等。 | |

| 醣類 | 米飯、麵條、饅頭、玉米、馬鈴薯、蕃薯、芋頭、樹薯粉等。 | |

| 礦物質 | 鈣 | 奶類、魚類(連骨進食)、深綠色蔬菜、豆類及豆類製品(傳統豆腐)、黑芝麻、髮菜、紫菜。 |

| 磷 | 肉類、全穀類、乾果、牛奶、莢豆、核果類、蛋黃等。 | |

| 鐵 | 內臟類、蛋黃、牛奶、瘦肉、貝類、海藻類、豆類、全穀類、 葡萄乾、綠葉蔬菜等。 | |

| 鉀 | 水果、蔬菜、全穀類。 | |

| 鈉 | 各類加工食品(如醃漬品及罐頭等)、濃縮湯汁、醬汁。 | |

| 氯 | 奶類、蛋類、肉類。 | |

| 碘 | 海產類、海藻類(如髮菜、海帶)、乳製品。 | |

| 銅 | 肝臟、蚌肉、瘦肉、堅果類、海產類、全穀類。 | |

| 鎂 | 五穀類、堅果類、瘦肉、奶類、莢豆、綠葉蔬菜等。 | |

| 硫 | 蛋類、奶類、瘦肉類、蔬豆類、堅果類等。 | |

| 鈷 | 綠葉蔬菜(變化大,視土壤中鉛含量而定)。 | |

| 錳 | 小麥、糠皮、堅果、蔬豆類、萵苣、鳳梨等。 | |

| 鋅 | 海產類(如牡蠣、蝦、蟹等)、肉類(如牛肉、羊肉、雞 肉)、豆類等。 | |

| 脂溶性維生素 | 維生素A | 肝、蛋黃、牛奶、牛油、人造奶油、黃綠色蔬菜及水果(如青江白菜、胡蘿蔔、菠菜、蕃茄、紅心蕃薯、木瓜、芒果等)、魚肝油。 |

| 維生素D | 魚肝油、蛋黃、牛油、魚類、肝、添加維生素D之牛奶。 | |

| 維生素E | 穀類、米糠油、小麥胚芽油、棉子油、綠葉蔬菜、蛋黃、堅果類。 | |

| 維生素K | 綠葉蔬菜(如菠菜、蒿苣)、蛋黃及肝臟亦含有少量。 | |

| 非脂溶性維生素 | 維生素B1 | 未精製穀類(如:胚芽米、麥芽、米糠)、肝、瘦 豬肉、酵母、豆類、蛋黃、魚卵、綠色蔬菜等。 |

| 維生素B2 | 酵母、內臟類、牛奶、蛋類、花生、豆類、綠葉 菜、肉類等。 | |

| 維生素B6 | 瘦肉類、魚類、蔬菜類、酵母、麥芽、肝、腎、糙米、蛋、牛奶、豆類、花生、豆莢類等。 | |

| 維生素B12 | 肝、腎、肉類、牛奶、乳酪、蛋等。 | |

| 菸鹼酸 | 肝、酵母、糙米、全穀製品、瘦肉、蛋、魚類、乾 豆類、綠葉蔬菜、牛奶等。 | |

| 葉酸 | 綠色蔬菜、內臟等。 | |

| 維生素C | 蔬菜、水果(如蕃石榴、柑橘類、蕃茄、檸檬、甜椒等)。 | |

下圖為癌症的成因比例表,世界衛生組織指出菸、酒,不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等危險因子佔癌症死因的30%,其中肥胖、不健康飲食及運動不足為新興致癌因子。